- 中国轻工业出版社

- 9787518438242

- 1-3

- 438136

- 42266811-1

- 16开

- 2022-08

- 192

- 艺术学

- 设计学类

- 文化艺术大类

- 艺术设计类

- 专业基础

- 本科 高职 五年制高职 高职本科(应用型本科) 中职

作者简介

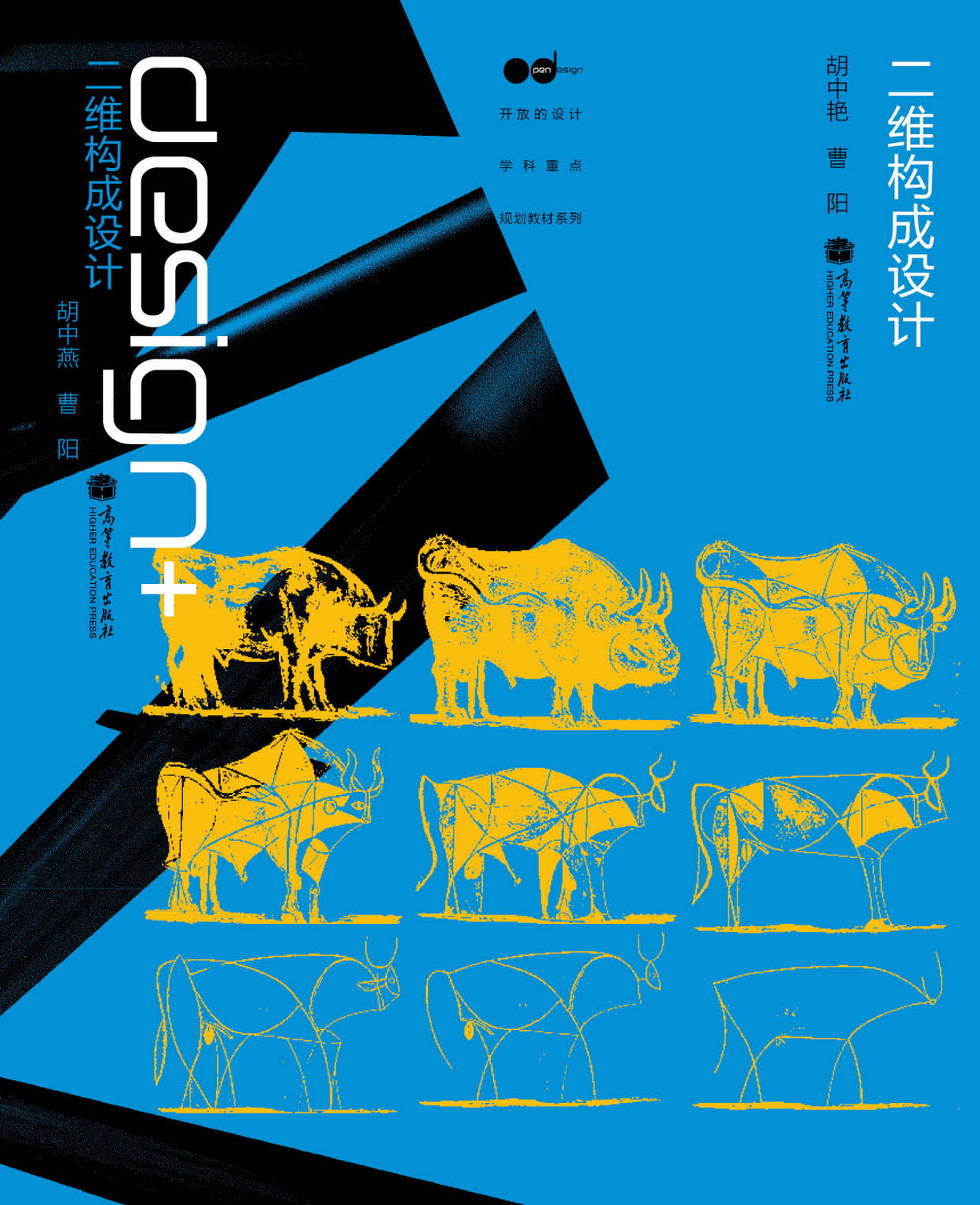

内容简介

本教材立足于解决设计审美中的设计应用问题,对于涉及三大构成的知识点都作了讲解和阐述,都有系统的知识结构做支撑,对于抽象审美在设计之中的具体应用技法作了案例解析,因而本教材的针对性较强。其次,本教材在很多章节上采用案例教 学,实践性较强,同时配合实训部分进行教学,努力训练学生从巨响审美到抽象审美再到设计审美的实操性 和综合运用知识的能力。

目录

第一章 何谓“设计基础”.............................................................................................................1

第一节 何谓“设计”.............................................................................................................................................. 1

一、“设计”名称的由来 ...................................................................................................................................... 1

二、“设计”与“设计师”..................................................................................................................................... 3

第二节 “设计”内涵的扩展....................................................................................................................................6

一、设计≈功能+审美......................................................................................................................................... 6

二、设计≈功能+审美+技术工艺 .........................................................................................................................8

三、设计≈功能+审美+技术工艺+商业竞争.......................................................................................................... 9

四、设计≈功能+审美+技术工艺+商业竞争+人机匹配........................................................................................... 10

五、设计≈功能+审美+技术工艺+商业竞争+人机匹配+设计伦理 ............................................................................11

第三节 设计基础的内涵与外延............................................................................................................................. 12

一、设计基础课程的逻辑关系............................................................................................................................ 12

二、设计基础课程的教学目标............................................................................................................................ 14

三、设计基础课程的教学内容............................................................................................................................ 17

本章总结与课后练习 ............................................................................................................................................. 17

第二章 设计语言的演进过程.......................................................................................................18

第一节 “初发芙蓉”与“镂金错彩”...................................................................................................................... 18

一、原始洞穴壁画............................................................................................................................................. 21

二、古埃及与我国夏、商、周............................................................................................................................ 22

三、希腊化与东周秦汉......................................................................................................................................24

四、中世纪与魏晋、隋唐、宋元.........................................................................................................................25

五、文艺复兴 ...................................................................................................................................................28

第二节 英国“工艺美术”运动前后的审美特征 .....................................................................................................30

一、巴洛克风格与洛可可风格............................................................................................................................30

二、从具象走向抽象 .........................................................................................................................................33

第三节 现代主义及其之后的审美特征...................................................................................................................34

一、现代主义的审美特征...................................................................................................................................34

二、现代主义之后的审美特征............................................................................................................................38

本章总结与课后练习 ............................................................................................................................................. 41

第三章 设计语言的感知对象...................................................................................................... 42

第一节 美与设计.................................................................................................................................................42

一、美学的产生与发展......................................................................................................................................43

二、设计与艺术的再次重叠 ...............................................................................................................................44

第二节 功能之美.................................................................................................................................................45

第三节 技术之美.................................................................................................................................................47

第四节 文化之美.................................................................................................................................................50

第五节 设计之美的视觉语言 ................................................................................................................................52

本章总结与课后练习 .............................................................................................................................................52

第四章 设计语言的要素关系...................................................................................................... 53

第一节 认识视觉“语素”.....................................................................................................................................53

一、点 .............................................................................................................................................................54

二、线 .............................................................................................................................................................58

三、面 .............................................................................................................................................................62

第二节 构建图形.................................................................................................................................................66

一、形的分割 ...................................................................................................................................................68

二、形的组合 ...................................................................................................................................................69

三、“几何形”向“有机形”的转化....................................................................................................................70

四、单形的视觉“语义”.................................................................................................................................... 71

第三节 面的分割.................................................................................................................................................72

一、外形决定内形.............................................................................................................................................73

二、除非必要,勿加形式...................................................................................................................................75

三、将“分形”进行到底...................................................................................................................................78

本章总结与课后练习 .............................................................................................................................................82

第五章 设计语言中的组织规则 ................................................................................................... 83

第一节 遵守生活经验 ..........................................................................................................................................83

一、熟悉原则 ...................................................................................................................................................83

二、简化原则 ...................................................................................................................................................86

三、简洁且丰富原则 .........................................................................................................................................90

第二节 尊重物理规则 ..........................................................................................................................................92

一、引力的作用................................................................................................................................................92

二、力的大小与物体之间的质量成正比...............................................................................................................95

三、力的大小与物体之间的距离平方成反比........................................................................................................96

四、力的相互作用趋于对称或均衡 .....................................................................................................................98

第三节 视觉要素的排列组合 .............................................................................................................................. 104

一、“主题”是统御全局的核心 ........................................................................................................................ 104

二、视觉语言的修辞方式................................................................................................................................. 109

本章总结与课后练习 ........................................................................................................................................... 117

第六章 设计语言语法形式........................................................................................................ 119

第一节 联想与意境 ........................................................................................................................................... 119

一、联想.........................................................................................................................................................119

二、意境........................................................................................................................................................ 123

第二节 运动与张力 ........................................................................................................................................... 126

一、运动........................................................................................................................................................ 126

二、张力........................................................................................................................................................ 127

第三节 节奏与韵律 ........................................................................................................................................... 129

第四节 比例与尺度 ........................................................................................................................................... 132

第五节 调和与对比 ........................................................................................................................................... 134

一、调和........................................................................................................................................................ 134

二、对比........................................................................................................................................................ 134

第六节 实密与虚疏 ........................................................................................................................................... 136

第七节 重点与呼应 ........................................................................................................................................... 138

一、中心与重心.............................................................................................................................................. 138

二、呼应........................................................................................................................................................ 140

本章总结与课后练习 ........................................................................................................................................... 142

第七章 设计语言的色彩关系.....................................................................................................143

第一节 光、色、眼 ........................................................................................................................................... 143

一、光 ........................................................................................................................................................... 143

二、色 ........................................................................................................................................................... 144

三、眼 ........................................................................................................................................................... 145

第二节 色彩体系............................................................................................................................................... 146

一、原色、间色与复色.................................................................................................................................... 146

二、有彩色系与无彩色系................................................................................................................................. 147

三、色立体..................................................................................................................................................... 147

第三节 色彩的心理联想与文化属性 .................................................................................................................... 149

一、色彩的心理联想 ....................................................................................................................................... 149

二、色彩的文化属性 ....................................................................................................................................... 150

三、色调与对比...............................................................................................................................................151

第四节 视错觉 .................................................................................................................................................. 151

一、什么是视错觉............................................................................................................................................151

二、视错觉发生的主要原因 ............................................................................................................................. 154

第五节 色彩的提炼与重构 ................................................................................................................................. 154

一、绘画中的色彩提炼与应用.......................................................................................................................... 155

二、自然界中的色彩提炼与应用....................................................................................................................... 157

三、色彩的情绪化表达.................................................................................................................................... 159

本章总结与课后练习 ........................................................................................................................................... 161

第八章 设计语言的体积特征.....................................................................................................162

第一节 体的类型............................................................................................................................................... 162

一、自然形态与人工形态................................................................................................................................. 162

二、几何形态 ................................................................................................................................................. 162

三、有机形态 ................................................................................................................................................. 164

四、仿生形态 ................................................................................................................................................. 166

第二节 体的性质............................................................................................................................................... 168

一、丰富面与面之间形的转折.......................................................................................................................... 169

二、丰富各轴向形态信息................................................................................................................................. 172

第三节 体的材质............................................................................................................................................... 176

一、光滑与粗糙.............................................................................................................................................. 176

二、高光与亚光.............................................................................................................................................. 176

三、坚硬与柔软.............................................................................................................................................. 176

四、冰冷与温和.............................................................................................................................................. 177

五、透明与不透明........................................................................................................................................... 177

六、轻盈与厚重.............................................................................................................................................. 177

本章总结与课后练习 ........................................................................................................................................... 178

第九章 设计语言的心理“语义”.................................................................................................179

第一节 形态的功能“语义”................................................................................................................................ 179

一、形态语义 ................................................................................................................................................. 179

二、形态认知的四个阶段..................................................................................................................................181

第二节 形态的“观念”语义 .............................................................................................................................. 185

一、形态与“观念”的对称 ............................................................................................................................. 186

二、样式受“权力”影响................................................................................................................................. 188

三、样式受“等级”影响................................................................................................................................. 189

四、样式受“个性”影响................................................................................................................................. 193

五、样式受“时尚”影响................................................................................................................................. 195

本章总结与课后练习 ........................................................................................................................................... 198

参考文献 199

后记 201

第一节 何谓“设计”.............................................................................................................................................. 1

一、“设计”名称的由来 ...................................................................................................................................... 1

二、“设计”与“设计师”..................................................................................................................................... 3

第二节 “设计”内涵的扩展....................................................................................................................................6

一、设计≈功能+审美......................................................................................................................................... 6

二、设计≈功能+审美+技术工艺 .........................................................................................................................8

三、设计≈功能+审美+技术工艺+商业竞争.......................................................................................................... 9

四、设计≈功能+审美+技术工艺+商业竞争+人机匹配........................................................................................... 10

五、设计≈功能+审美+技术工艺+商业竞争+人机匹配+设计伦理 ............................................................................11

第三节 设计基础的内涵与外延............................................................................................................................. 12

一、设计基础课程的逻辑关系............................................................................................................................ 12

二、设计基础课程的教学目标............................................................................................................................ 14

三、设计基础课程的教学内容............................................................................................................................ 17

本章总结与课后练习 ............................................................................................................................................. 17

第二章 设计语言的演进过程.......................................................................................................18

第一节 “初发芙蓉”与“镂金错彩”...................................................................................................................... 18

一、原始洞穴壁画............................................................................................................................................. 21

二、古埃及与我国夏、商、周............................................................................................................................ 22

三、希腊化与东周秦汉......................................................................................................................................24

四、中世纪与魏晋、隋唐、宋元.........................................................................................................................25

五、文艺复兴 ...................................................................................................................................................28

第二节 英国“工艺美术”运动前后的审美特征 .....................................................................................................30

一、巴洛克风格与洛可可风格............................................................................................................................30

二、从具象走向抽象 .........................................................................................................................................33

第三节 现代主义及其之后的审美特征...................................................................................................................34

一、现代主义的审美特征...................................................................................................................................34

二、现代主义之后的审美特征............................................................................................................................38

本章总结与课后练习 ............................................................................................................................................. 41

第三章 设计语言的感知对象...................................................................................................... 42

第一节 美与设计.................................................................................................................................................42

一、美学的产生与发展......................................................................................................................................43

二、设计与艺术的再次重叠 ...............................................................................................................................44

第二节 功能之美.................................................................................................................................................45

第三节 技术之美.................................................................................................................................................47

第四节 文化之美.................................................................................................................................................50

第五节 设计之美的视觉语言 ................................................................................................................................52

本章总结与课后练习 .............................................................................................................................................52

第四章 设计语言的要素关系...................................................................................................... 53

第一节 认识视觉“语素”.....................................................................................................................................53

一、点 .............................................................................................................................................................54

二、线 .............................................................................................................................................................58

三、面 .............................................................................................................................................................62

第二节 构建图形.................................................................................................................................................66

一、形的分割 ...................................................................................................................................................68

二、形的组合 ...................................................................................................................................................69

三、“几何形”向“有机形”的转化....................................................................................................................70

四、单形的视觉“语义”.................................................................................................................................... 71

第三节 面的分割.................................................................................................................................................72

一、外形决定内形.............................................................................................................................................73

二、除非必要,勿加形式...................................................................................................................................75

三、将“分形”进行到底...................................................................................................................................78

本章总结与课后练习 .............................................................................................................................................82

第五章 设计语言中的组织规则 ................................................................................................... 83

第一节 遵守生活经验 ..........................................................................................................................................83

一、熟悉原则 ...................................................................................................................................................83

二、简化原则 ...................................................................................................................................................86

三、简洁且丰富原则 .........................................................................................................................................90

第二节 尊重物理规则 ..........................................................................................................................................92

一、引力的作用................................................................................................................................................92

二、力的大小与物体之间的质量成正比...............................................................................................................95

三、力的大小与物体之间的距离平方成反比........................................................................................................96

四、力的相互作用趋于对称或均衡 .....................................................................................................................98

第三节 视觉要素的排列组合 .............................................................................................................................. 104

一、“主题”是统御全局的核心 ........................................................................................................................ 104

二、视觉语言的修辞方式................................................................................................................................. 109

本章总结与课后练习 ........................................................................................................................................... 117

第六章 设计语言语法形式........................................................................................................ 119

第一节 联想与意境 ........................................................................................................................................... 119

一、联想.........................................................................................................................................................119

二、意境........................................................................................................................................................ 123

第二节 运动与张力 ........................................................................................................................................... 126

一、运动........................................................................................................................................................ 126

二、张力........................................................................................................................................................ 127

第三节 节奏与韵律 ........................................................................................................................................... 129

第四节 比例与尺度 ........................................................................................................................................... 132

第五节 调和与对比 ........................................................................................................................................... 134

一、调和........................................................................................................................................................ 134

二、对比........................................................................................................................................................ 134

第六节 实密与虚疏 ........................................................................................................................................... 136

第七节 重点与呼应 ........................................................................................................................................... 138

一、中心与重心.............................................................................................................................................. 138

二、呼应........................................................................................................................................................ 140

本章总结与课后练习 ........................................................................................................................................... 142

第七章 设计语言的色彩关系.....................................................................................................143

第一节 光、色、眼 ........................................................................................................................................... 143

一、光 ........................................................................................................................................................... 143

二、色 ........................................................................................................................................................... 144

三、眼 ........................................................................................................................................................... 145

第二节 色彩体系............................................................................................................................................... 146

一、原色、间色与复色.................................................................................................................................... 146

二、有彩色系与无彩色系................................................................................................................................. 147

三、色立体..................................................................................................................................................... 147

第三节 色彩的心理联想与文化属性 .................................................................................................................... 149

一、色彩的心理联想 ....................................................................................................................................... 149

二、色彩的文化属性 ....................................................................................................................................... 150

三、色调与对比...............................................................................................................................................151

第四节 视错觉 .................................................................................................................................................. 151

一、什么是视错觉............................................................................................................................................151

二、视错觉发生的主要原因 ............................................................................................................................. 154

第五节 色彩的提炼与重构 ................................................................................................................................. 154

一、绘画中的色彩提炼与应用.......................................................................................................................... 155

二、自然界中的色彩提炼与应用....................................................................................................................... 157

三、色彩的情绪化表达.................................................................................................................................... 159

本章总结与课后练习 ........................................................................................................................................... 161

第八章 设计语言的体积特征.....................................................................................................162

第一节 体的类型............................................................................................................................................... 162

一、自然形态与人工形态................................................................................................................................. 162

二、几何形态 ................................................................................................................................................. 162

三、有机形态 ................................................................................................................................................. 164

四、仿生形态 ................................................................................................................................................. 166

第二节 体的性质............................................................................................................................................... 168

一、丰富面与面之间形的转折.......................................................................................................................... 169

二、丰富各轴向形态信息................................................................................................................................. 172

第三节 体的材质............................................................................................................................................... 176

一、光滑与粗糙.............................................................................................................................................. 176

二、高光与亚光.............................................................................................................................................. 176

三、坚硬与柔软.............................................................................................................................................. 176

四、冰冷与温和.............................................................................................................................................. 177

五、透明与不透明........................................................................................................................................... 177

六、轻盈与厚重.............................................................................................................................................. 177

本章总结与课后练习 ........................................................................................................................................... 178

第九章 设计语言的心理“语义”.................................................................................................179

第一节 形态的功能“语义”................................................................................................................................ 179

一、形态语义 ................................................................................................................................................. 179

二、形态认知的四个阶段..................................................................................................................................181

第二节 形态的“观念”语义 .............................................................................................................................. 185

一、形态与“观念”的对称 ............................................................................................................................. 186

二、样式受“权力”影响................................................................................................................................. 188

三、样式受“等级”影响................................................................................................................................. 189

四、样式受“个性”影响................................................................................................................................. 193

五、样式受“时尚”影响................................................................................................................................. 195

本章总结与课后练习 ........................................................................................................................................... 198

参考文献 199

后记 201